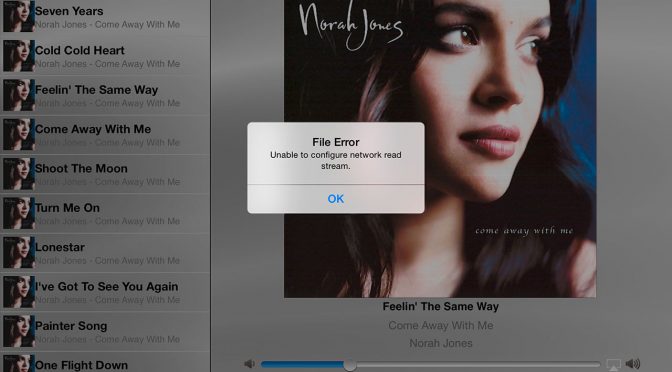

Jeder, der Musik auf Computer, Smartphone oder anderen Geräten im heimischen Netzwerk hört, kennt das Problem: Die Musik läuft einfach nicht. Im besten Fall gibt es noch eine Fehlermeldung wie „Nicht unterstütztes Format“. Oft passiert beim Druck auf die Play-Taste aber einfach gar nichts. Dann ist meist eine Datei im Spiel, die das Wiedergabegerät nicht entschlüsseln kann.

Das passiert leicht, denn digitale Musik besteht aus einer Aneinanderreihung von Nullen und Einsen, den sogenannten Bits. Auf welche Weise diese Binär-Zahlen gespeichert sind, kann sich von Datei zu Datei unterscheiden, denn im Laufe der Zeit wurden Dutzende Verfahren entwickelt, um Musiksignale digital zu konservieren. Eine Schlüsselrolle spielen dabei die Audio-Codecs. Ein Codec ist quasi die Anleitung, wie sich Daten für die Speicherung und den Transport platzsparend verpacken (codieren) und am Zielort wieder auspacken (decodieren) lassen. Daher kommt auch der Name: Er ist ein Kunstwort aus den englischen Begriffen COder und DECoder.

Datenreduktion mit Verlusten

Als Rohmaterial für den Codec dient in der Regel eine Studioaufnahme, die im digitalen PCM-Verfahren (Pulse Code Modulation) entstanden ist. Sie enthält das Musiksignal in bestmöglicher Qualität. Der Encoder speichert die Musikdaten nun so, dass sie weniger Platz auf der Festplatte beanspruchen und leichter über Netzwerke oder das Internet zu übertragen sind. Dafür gibt es zwei Methoden: die verlustbehaftete Datenreduktion und die verlustfreie Datenkompression.

Verlustbehaftete Codecs wie AAC, MP3 oder WMA sind in etwa mit dem JPEG-Format für digitale Bilder vergleichbar. Sie lassen Details weg, die der Algorithmus für entbehrlich hält – weil sie über den hörbaren Frequenzbereich hinausgehen oder von anderen Klängen überdeckt werden. Ähnlich wie das menschliche Auge von zu viel Helligkeit geblendet wird, kann auch das Gehör leise Töne nicht mehr wahrnehmen, wenn sie direkt vor oder nach lauten Schallereignissen stattfinden. Es vermag Tonhöhen, die sehr eng beieinander liegen, nicht zu unterscheiden, und Frequenzen oberhalb der Hörgrenze (20 000 Hz bei Kindern, 10 000 Hz bei alten Menschen) blendet es ebenfalls aus.

Die Aufgabe des Codecs besteht darin, nur solche Informationen zu speichern, die der Mensch bewusst wahrnimmt, und alles andere wegzulassen. Je radikaler die Schrumpfkur, desto gröber und unsauberer wird das Ergebnis. Deshalb klingen MP3-Dateien mit einer Datenrate von 64 kbit/s schlechter also solche mit 128 oder 192 kbit/s. Wie gut das Ergebnis ist, hängt auch vom Codec selbst ab. AAC und Ogg Vorbis liefern zum Beispiel bei gleicher Bitrate besseren Klang als MP3. Ab ungefähr 256 kbit/s sind die Verfahren für ungeübte Hörer vom Original aber kaum noch zu unterscheiden.

Verlustfreie Kompression

Anspruchsvolle Musiksammler bevorzugen trotzdem verlustfreie (lossless) Codecs wie FLAC (Free Lossless Audio Codec) oder das Apple-Pendant ALAC. Diese komprimieren die Musik ähnlich wie ein ZIP-Archiv am PC: Nach dem Entpacken sind die Originaldaten Bit für Bit wieder da. Es kann also keinen Klangverlust geben. Dafür ist der Platzbedarf größer: Statt 70 bis 90 Prozent Speicherkapazität sparen die Lossless-Verfahren nur ungefähr die Hälfte an Daten. Der Inhalt einer durchschnittlichen Audio-CD schrumpft so auf rund 350 Megabyte. Wer auf Nummer Sicher gehen will, rippt CDs völlig unkomprimiert im PCM-Format, so wie das Signal auf der Disc gespeichert ist. Entsprechende Dateien sind an der Endung .wav (PC) oder .aif/.aiff (Mac) zu erkennen.

Oft gibt die Dateierweiterung auch gleichzeitig Auskunft über den verwendeten Codec. Bezeichnungen wie .mp3, .aac, oder .flac sprechen für sich. Das Kürzel hinter dem Punkt lässt aber nicht zwangsläufig Rückschlüsse zu. Oft bezeichnet es nur einen Datencontainer, der verschiedene Codecs enthalten kann. So verwendet Apple die Dateierweiterung .m4a sowohl für datenreduzierte AAC-Dateien aus dem iTunes-Store als auch für den verlustfreien Apple Lossless Audio Codec (ALAC). Im .wma-Container von Microsoft können sich ebenfalls unterschiedliche Windows-Media-Formate bis hin zur Lossless-Datei verbergen.

Für die Wiedergabe ist nun entscheidend, ob das Abspielgerät den jeweiligen Codec unterstützt. Zum Beispiel konnten früher viele MP3-Player keine AAC-Dateien wiedergeben. Erst der Erfolg des iTunes-Store und die wachsende Verbreitung von .m4a-Dateien hat dies geändert. Apple-Produkte spielen dafür bis heute kein FLAC ab und iTunes lässt sich nur am Mac mit zusätzlicher Software dazu überreden. Für den Windows Media Player gilt ähnliches: Wer FLAC-Musik hören möchte, muss den Codec aus dem Internet nachinstallieren oder ein anderes Abspielprogramm benutzen.

Kopierschutz oder High-Resolution Audio

Bleiben die Lautsprecher bei unterstütztem Codec immer noch stumm, ist eventuell eine alte, kopiergeschützte Datei der Grund. Bis etwa 2009 waren die Musik-Downloads der meisten Anbieter mit einem Digitalen-Rechte-Management (DRM) versehen, das die Wiedergabe auf bestimmte Geräte beschränkte. Im iTunes-Ordner sind solche Dateien noch heute an der Endung .m4p zu erkennen.

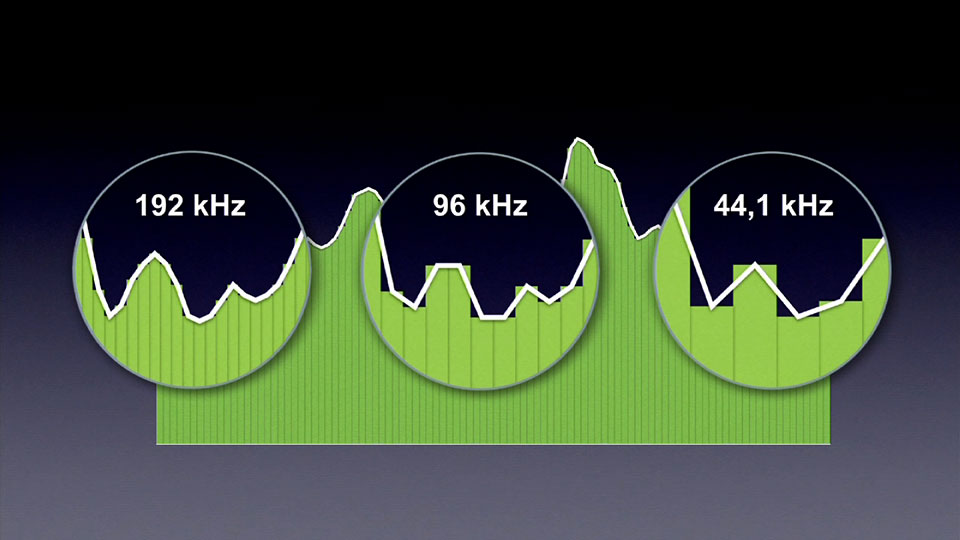

Es kann aber auch an hochauflösender Aufnahmetechnik liegen. Denn: FLAC und ALAC speichern bei Bedarf Musik in besserer Qualität als eine CD. Der Fachmann spricht dabei von High-Resolution Audio (siehe auch unser Erklärvideo hier). Die Vorbereitungen dafür beginnen bereits im Tonstudio – bei der PCM-Aufnahme. Die Pulse Code Modulation, wie PCM mit vollem Namen heißt, zerlegt das analoge Tonsignal in eine Abfolge sogenannter Samples. Das sind Zahlenwerte, die wie Punkte in einem Kurvendiagramm das Signal nachzeichnen. Bei der Aufnahme wird quasi nur die Tabelle des Diagramms gespeichert. Aus ihr kann ein Abspielgerät den ursprünglichen Kurvenverlauf rekonstruieren, indem es die einzelnen Punkte wieder zu einer Linie verbindet. Je exakter das geschieht, desto besser der Klang. Oder anders ausgedrückt: Zusätzliche Punkte auf dem Diagramm machen die Kurve genauer, das Tonsignal bleibt näher am Original.

Vergleicht man PCM-Ton mit einem Film, dann entspricht die Anzahl der Samples den Bildern pro Sekunde. Der Informationsgehalt je Sample kommt etwa der Pixelmenge in den Einzelbildern gleich. Eine Audio-CD enthält 44 100 Samples pro Sekunde mit einer Auflösung von 16 Bit (44,1 kHz/16 Bit). Erhöht man die Auflösung auf 24 Bit – spendiert dem Klang also mehr Megapixel – und steigert obendrein die Zahl der Samples, entsteht eine Art Ultra-HD (UHD) fürs Ohr. Solche Aufnahmen arbeiten dann mit 88,2 kHz,96 kHz oder noch höheren Samplingraten. Viele Studioaufnahmen werden bereits in 192 kHz/24 Bit gemacht, für die Veröffentlichung auf CD aber heruntergerechnet. Als Download von Anbietern wie highresaudio.com oder linnrecords.com gibt es sie trotzdem.

Wenn eine Audio-Datei – entweder lokal auf dem Gerät oder als Stream übers Netzwerk – nicht läuft, empfiehlt es sich also, folgende Punkte zu klären:

- Kann der Player grundsätzlich den Codec abspielen? Ein Blick in die Bedienungsanleitung beantwortet diese Frage. Manchmal gibt es auch Beschränkungen der Datenrate, etwa auf 320 Kilobit pro Sekunde (kbit/s).

- Ist der Codec in einen Container verpackt, den das Gerät lesen kann? So kommen zum Beispiel Apple-Player nicht mit dem guten alten .avi-Container von Microsoft zurecht, auch wenn ein MP3- oder AAC-Codec drinsteckt.

- Hat die Datei einen Kopierschutz ? Das ist bei Musik inzwischen seltener der Fall als bei Videos, kann bei älteren Downloads, etwa von iTunes oder Musicload, aber vorkommen.

- Handelt es sich um High-Resolution-Audio? Dateien mit 96 kHz/24 Bit oder mehr Auflösung werden nur von bestimmten Abspielgeräten unterstützt.